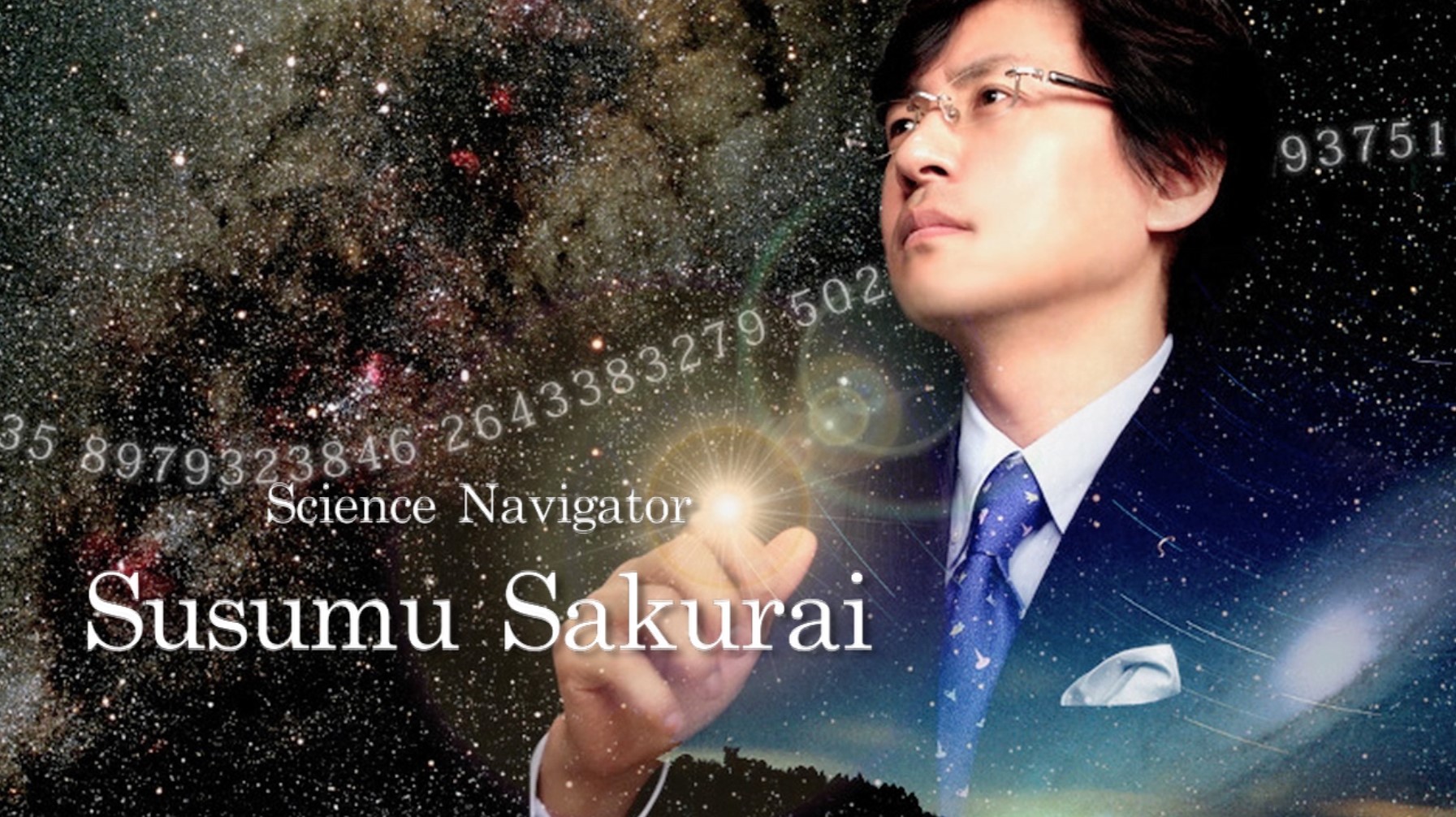

Susumu Sakurai

Susumu Sakurai

Susumu Sakurai

Susumu Sakurai

Susumu Sakurai

Susumu Sakurai

ページの向こうに、

新しい自分がいる。

さあ、まだ誰も知らない、

世界の始まりを覗いてみよう!

New books & Topics

Web column

writer

キレンジャーの末裔

writer

桜井 進

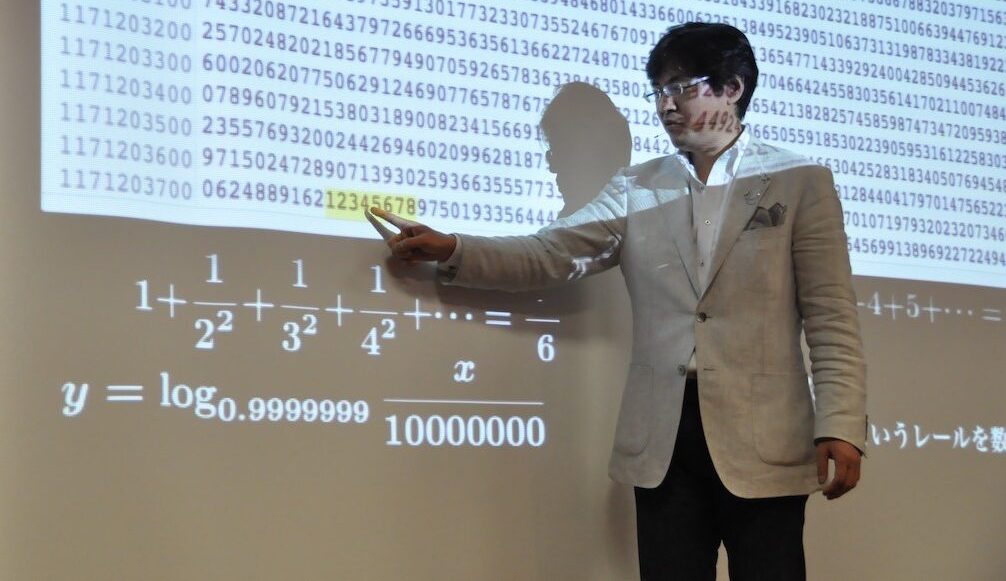

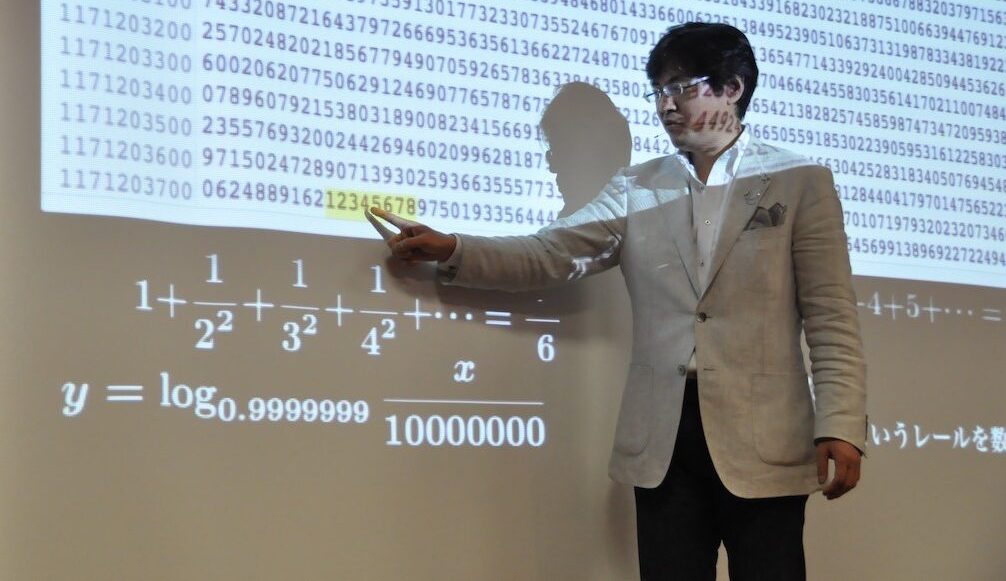

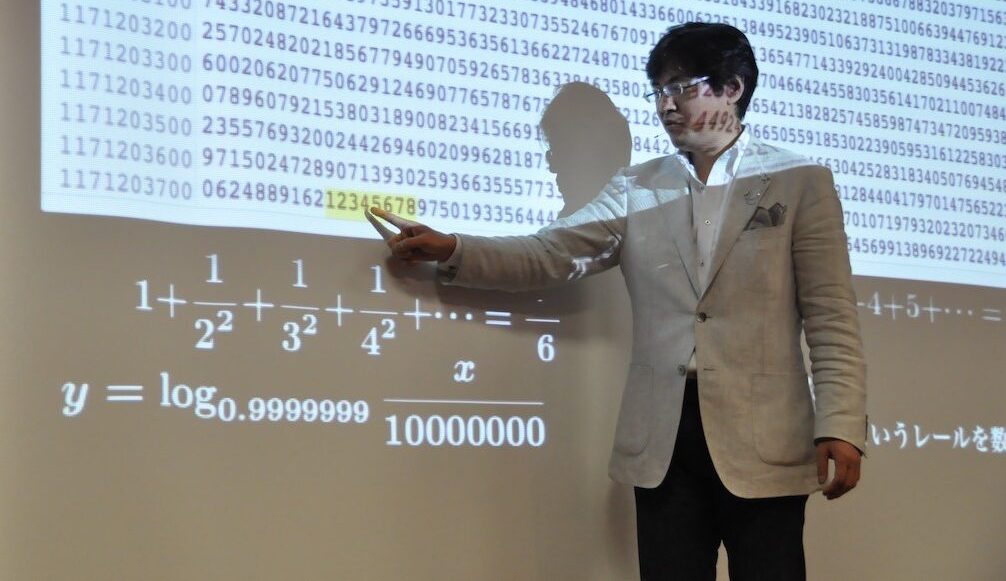

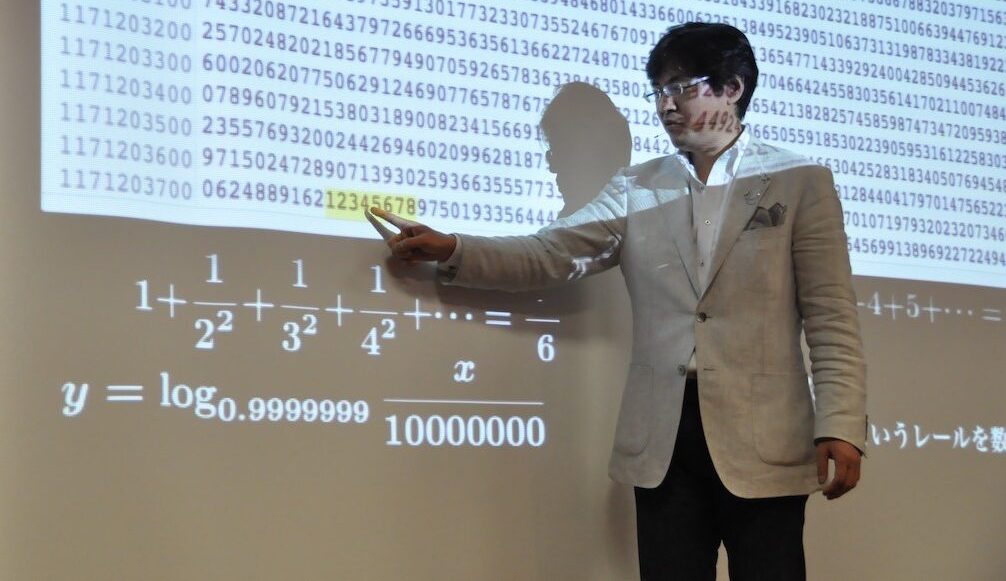

Lecture

By Professor

Susumu Sakurai

学校教育をもっと楽しく!

桜井進先生の算数・数学エンタメ講演会

2025.09.16

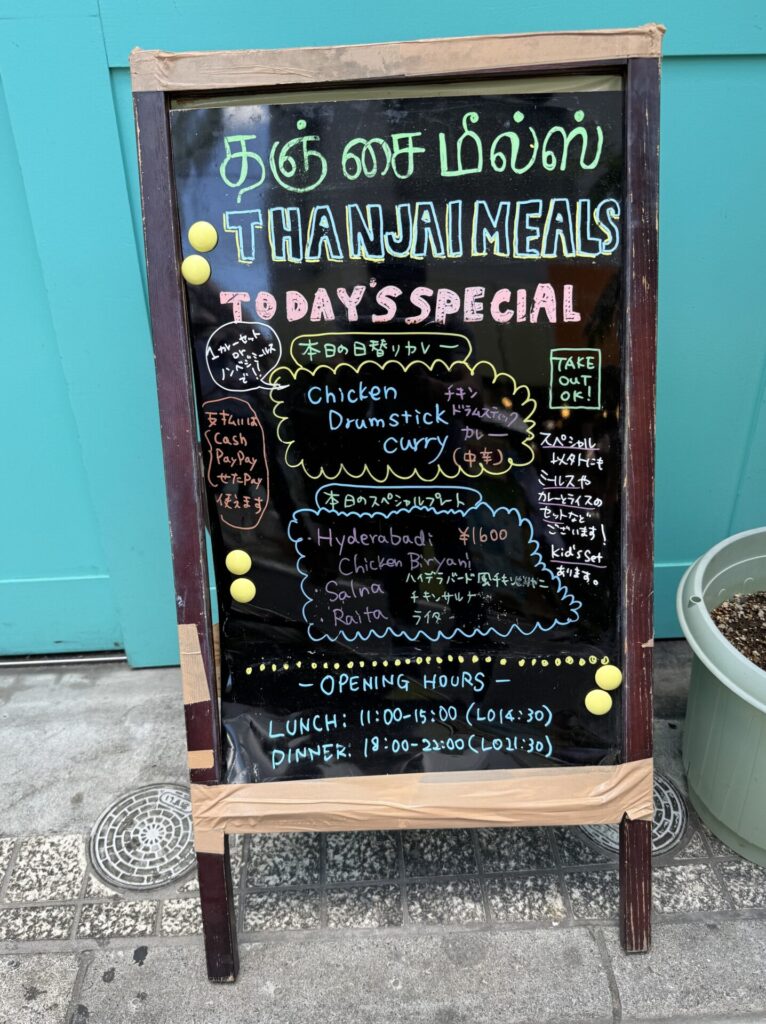

三省堂書店経堂店に伺った後は、

無性にカレーが食べたくなります…。

2026.2.26

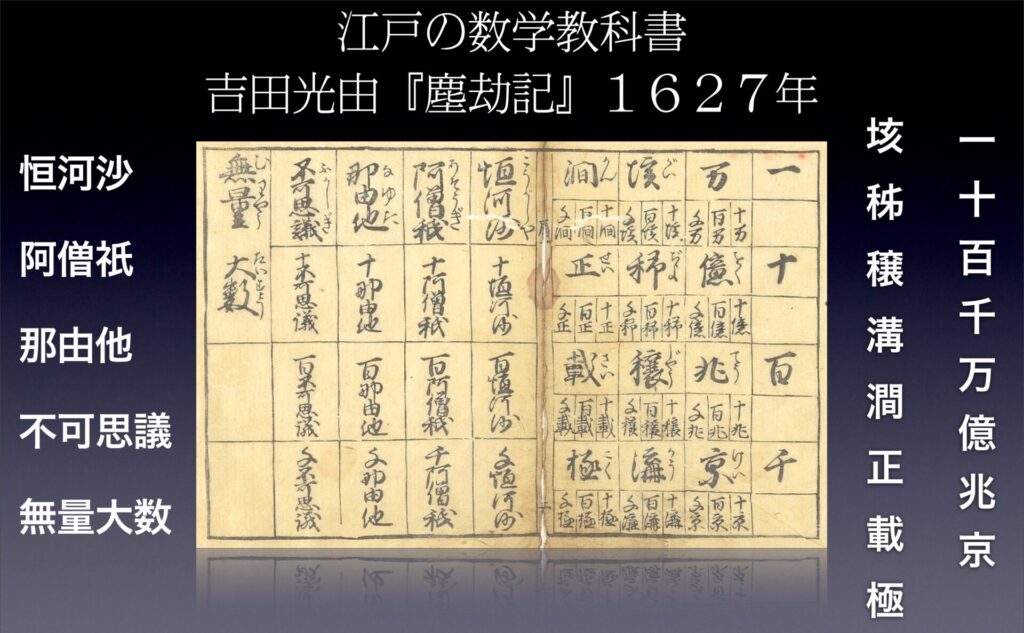

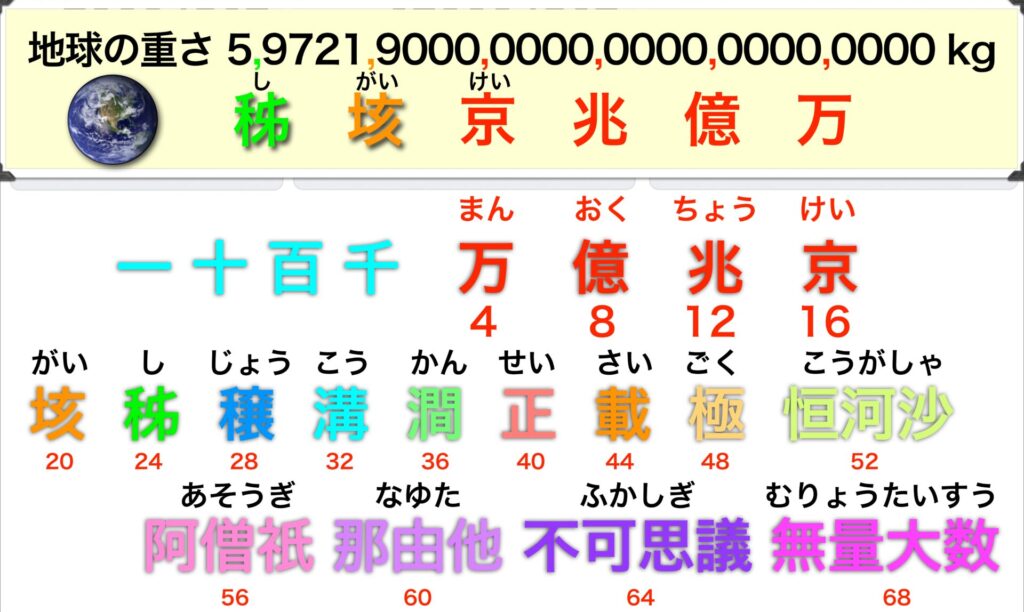

第1話 まさしく“ 桁が違う” 規模! 大きな数と小さな数の話