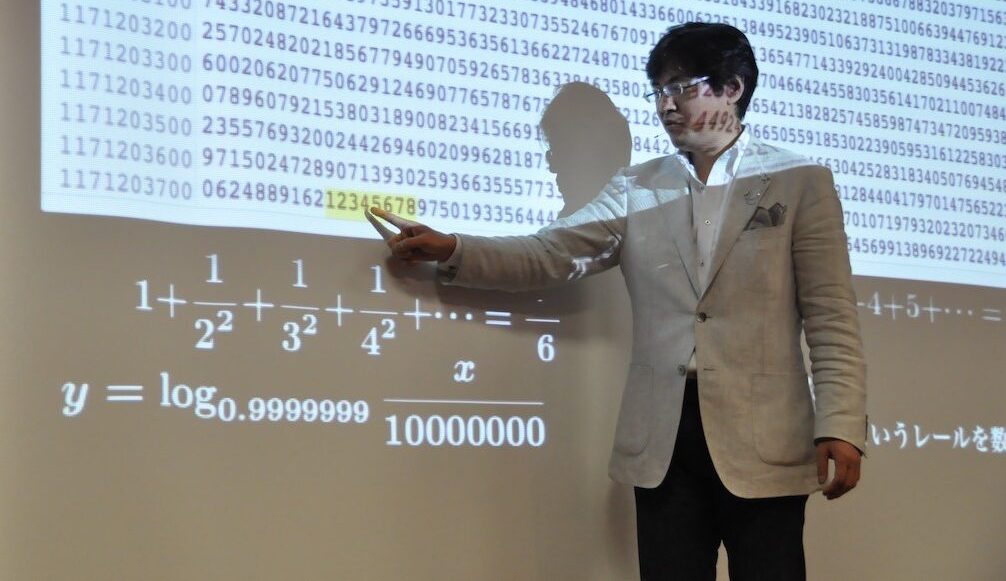

About Susumu Sakurai

About Susumu Sakurai

About Susumu Sakurai

About Susumu Sakurai

About Susumu Sakurai

About Susumu Sakurai