91歳現役のピアノ弾き語り」が超お嬢様の生い立ち(先祖が弓矢の達人である那須与一)から昭和のテレビ開始時期に黒柳徹子らとともにタレント活動、そして女優、コーラスグループ「スリーバブルス」として活躍、その後渡米し、ロサンゼルスで音楽活動をしていたところ、アメリカの文豪ヘンリー・ミラーと出会い、結婚。当時は42歳の年の差でマスコミを賑わす。

ホキ徳田の交遊録は、永六輔、黒柳徹子をはじめとするテレビ黎明期の同窓生たちから、篠田正浩、前田陽一といった映画人、吉行淳之介、石原慎太郎ら作家たち、森繁久彌、渥美清などの喜劇人。

そしてアメリカ生活時代に交遊を深めたザ・ビートルズの面々、フランク・シナトラ、マーロン・ブランド、マイケル・ダグラス、ジャック・ニコルソン、フランシス・コッポラ、スティーブン・スピルバーグ、リチャード・ドレイファスといった綺羅星のごとき世界的セレブがホキの元で、飲み、歌い、語り明かしたという。

まさに戦後日米芸能史の生き字引的存在。帰国後も音楽活動を続けながらバー経営、ラジオのパーソナリティなどアグレッシブにエンターテイナーとして動き続ける彼女が、「幼少期」から「現在」まで破天荒に生きてきた人生を彼女独特の感性で語る自叙伝。独りでもハッピーに生きる!現在を音楽とともに綴る。

お求めはこちら

お面のダウンロードはこちら

寺尾 善雄(てらお・よしお)

一九二三年(大正一二年)岡山県生まれ。作家、中国文学研究家。東京外国語学校(現東京外語大学)中国語文学科卒業。岡山日々新聞社、産経新聞東京本社、秋田書店に勤務。一九八七年(昭和六二年)没。著訳書に『中国文化伝来事典』『中国故事物語』(以上、河出書房新社)『諸葛孔明の生涯』『知略の人間学』『貞観政要に学ぶ』(以上、三笠書房)ほか多数。

寺尾 善雄(てらお・よしお)

1923年(大正12年)岡山県生まれ。作家、中国文学研究家。東京外国語学校(現東京外国語大学)中国語文学科卒業。岡山日々新聞社、産経新聞東京本社、秋田書店に勤務。1987年(昭和62年)没。著訳書に『中国文化伝来事典』『中国故事物語』(以上、河出書房新社)『諸葛孔明の生涯』『知略の人間学』『貞観政要に学ぶ』(以上、三笠書房)ほか多数。

著者について

2024.10.08

数と数字の現場は「いつ」「どこで」

サイン、コサイン、タンジェント

サイエンスナビゲーター、誕生

ジョン・ネイピアとの出会い

星こそ、数学の原風景

2025.05.07

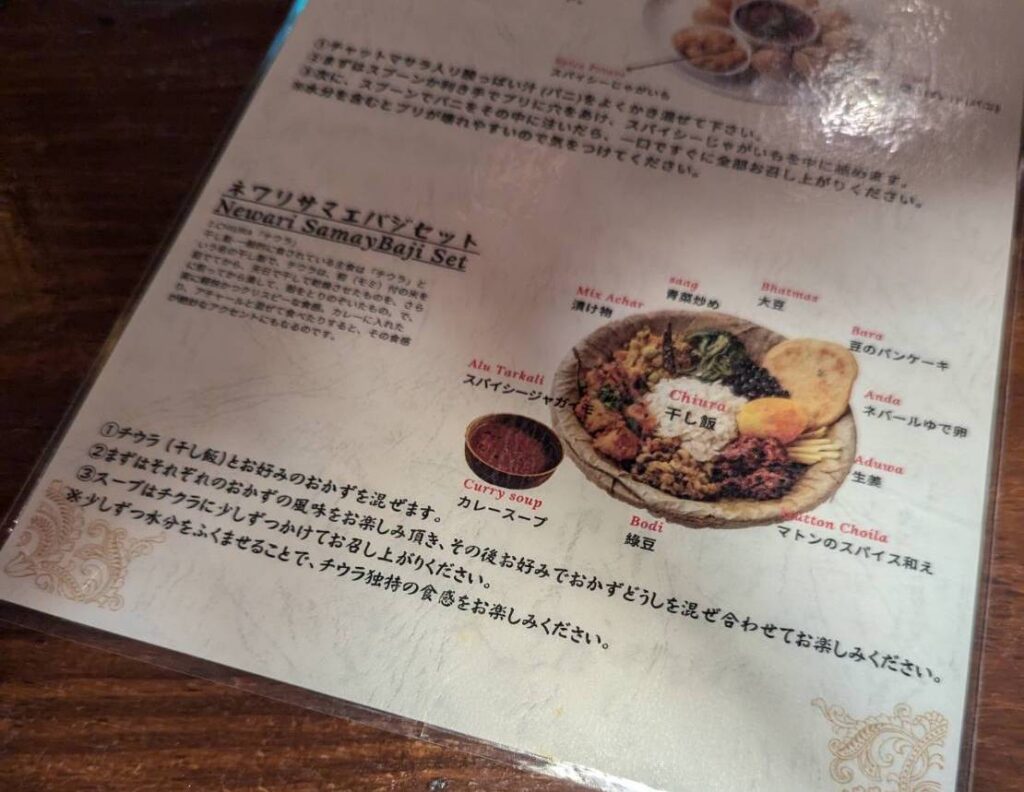

ジュンク堂書店 名古屋店さんに伺った後は、

無性にカレーが食べたくなります…。